請輸入震源機制(Strike,Dip,Slip)參數,以獲得線上震源機制結果:

震源機制解各參數說明

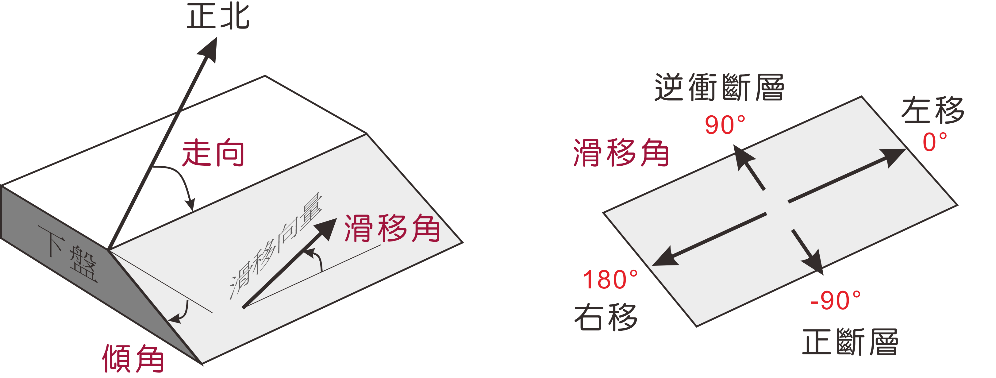

斷層機制解是地震學上用來判定震源錯動型態的一種表現方式, 一般是透過地震P波的初動解或地震波形逆推等方法來取得。 如下圖所示,描述震源機制的參數包括敘述斷層面幾何形貌的走向(strike)和傾角(dip), 以及上盤相對於下盤的滑移角(slip or rake)。

斷層走向的定義是斷層面和水平面的交線相對於正北的方位(azimuth), 由正北順時鐘繞一圈為360º; 傾角則是斷層面與水平面的夾角, 水平為0º,而垂直面為90º。 特別要注意的是斷層的走向與傾角方向有關, 即傾角方向(dip direction)一定位在走向朝右90º的方向, 例如下圖左,因為斷層面朝東南方傾斜, 所以斷層走向為東北而非西南。

在斷層面上,上盤相對於下盤的滑移向量與斷層走向的逆時鐘夾角稱之為滑移角, 這是控制斷層錯動型態的主要參數。 如果滑移角為90º,那就表示上盤相對於下盤往上滑移, 是為逆衝斷層的錯動型態, 反之,若滑移角為-90º, 表示上盤往下滑移,則是正斷層的錯動型態; 同理,滑移角0º相當於斷層左側的地塊向站在斷層線上的觀察者靠近, 表示左移的錯動型態,而180º或-180º都是右移錯動型態。

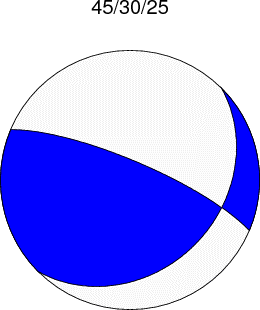

走向的範圍是0º-360º,傾角的範圍是0º-90º, 而滑移角的範圍則是在-180º-180º之間。 以上圖為例,震源機制參數的走向、傾角和滑移角約為45º、30º和25º, 對應的震源海灘球如下圖,而另一輔助面以高角度向北北東方向傾斜,走向則為西北西方向。